陶渊明归隐

晋军在淝水打败了秦军,收复了黄河流域的大片土地。晋孝武帝见谢安的权力太大,担心对自己不利,便重用自己的弟弟司马道子以排挤谢安。这样一来,东晋政权落在了昏庸的司马道子手里,东晋便开始走下坡路了。

后来,晋安帝即位,又爆发了孙恩领导的农民起义。起义被镇压下去后,东晋统治集团内部又乱了起来。桓温的儿子桓玄带兵攻进东晋都城,废掉晋安帝,自立为帝。几个月后,刘裕带领北府兵打败了桓玄,迎晋安帝复了位。但实际上,东晋王朝已是穷途末路了。

就是在这样一个动荡不安的年代里,出了一个大诗人兼散文家——陶渊明。

陶渊明即陶潜,浔阳柴桑(今江西九江)人,他祖上世代为官,曾祖父是陶侃,在东晋前期立过大功,曾掌管过八个州的军事,也就是那个每天搬运一百块砖以锻炼意志的人。不过到了陶渊明的时候,家道已经衰落了。陶渊明小的时候喜欢读书,有“济世救民”的志向,又很仰慕曾祖父陶侃,也想干一番事业。

陶渊明到了二十九岁后,才在别人的推荐下,陆陆续续做了几任“参军”之类的小官。他看不惯官场逢迎拍马那一套,所以在仕途中辗转了十三年之后,一腔热情便冷了,决心弃官隐居。这里还有一个不为五斗米折腰的故事。

那是陶渊明最后做彭泽县(今江西湖口)令的时候。他上任之后,叫人把衙门的公田全都种上做酒用的糯稻。他说:“我只要常常有酒喝就满足了。”他的妻子觉得这样做可不行,吃饭的米总得要有啊,就坚决主张种粳米稻。争执来争执去,陶渊明让了步:二百亩公田,用一百五十亩种糯稻,五十亩种粳米稻。陶渊明原想等收成一次再作打算,不料刚过八十多天,郡里派督邮了解情况来了。县衙内有一个小吏,凭着多年的经验,深知这事马虎不得,就劝陶渊明准备一下,穿戴整齐,恭恭敬敬去迎接。陶渊明听后叹了口气,说:“我不愿为了五斗米的薪俸,就这样低声下气向那号人献殷勤。”他当即脱下官服,交出官印,走出衙门,回老家去了。

陶渊明回家以后,下田干起了农活儿,起先只是趁着高兴劲儿干一点。到后来,经济上的贫困逼得他非把这作为基本谋生手段不可,干得就比较辛苦了。他经常从清早下地,直到天黑才扛着锄头踏着夜露回来。

此后,陶渊明创作了许多劳动诗篇,获得了“田园诗人”的称号。他曾写过这样的诗句:“相见无杂言,但道桑麻长。”可见,他与农民很有共同语言。同时,他还写出了封建时代农民的某些要求和愿望,晚年写作的《桃花源记》就是最突出的一个例子。

这个虚构的故事反映了当时饱经战乱的人们希望过安定的、没有剥削压迫的生活,而《桃花源记》,就为人们描绘了他们心目中的理想社会。

陶渊明同农民的关系很好,对那些达官贵人却是另一副样子。在他五十五岁那年,他住的那个郡的刺史王弘想结识他,派人来请他到官府里叙谈。陶渊明理都不理他,让他碰了一鼻子灰。后来,王弘想了一个办法,叫陶渊明的一个老熟人在他常走的路上准备好酒菜,等陶渊明经过时把他拦下来喝酒。陶渊明一见酒,果然停了下来。当他们两人喝得兴致正浓的时候,王弘摇摇摆摆地过来了,假装是偶然碰到的,也来加入一起喝酒。这样总算认识了,且没惹陶渊明生气。

几年后,东晋的一代名将檀道济到江州做刺史。他上任不久,就亲自登门拜访陶渊明,劝说陶渊明出去做官,并要送给他酒食,都被陶渊明回绝了。当时在那一带隐居的还有刘遗民、周续之两人。他们同陶渊明合称“浔阳三隐”。事实上,这两个人和陶渊明一点也不一样,他们很有钱,同当官的交往密切。这些人只不过想借“隐居”来找个终南捷径罢了。

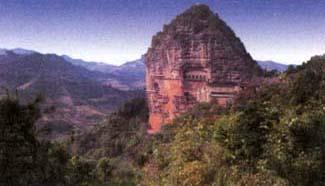

桃花源

清静无为的思想在陶渊明笔下便成了一处“绝圣弃智”、自然和谐的“桃花源”,桃花源成了老庄政治哲学的现实建构,也成了历代政治家们疲累之余的休息场所。图为湖南省桃源县传说中的“桃花源”遗址。

陶渊明像

《陶渊明集》书影

归去来兮帖 明 沈度

渊明嗅菊图 清 张风

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。