天文学家郭守敬

元世祖忽必烈非常重视吸收汉族的人才,刘秉忠便是他重用的汉族大臣之一,将国号定为元就是刘秉忠的主张,刘秉忠还向忽必烈推荐了著名科学家郭守敬。

郭守敬出生在河北邢台的一个学者家庭里,他的祖父郭荣学识渊博,对数学和水利都有深入的研究。祖父常常带着小孙孙东看看西摸摸,教他数学,教他技术。郭守敬认真读书,刻苦钻研,进步很快。十五六岁时,他曾经看到一幅从石刻上拓印的莲花漏(古代一种计时器)图,没用多少时间,他就弄清了它的制造方法和原理。

忽必烈统一全国以后,下令要修改历法,郭守敬和王恂受命主持这项工作。由于原有的天文观测仪器已经陈旧不堪,难以精确地观测天象,郭守敬便决定把创制天文仪器的工作放在首位。他说:“历法的根本在于测验,要想测验精确,首先要有精密的仪器。”于是,他自己动手创制和改造天文仪器。在三年之中,郭守敬制成了简仪、圭表、仰仪等十多种天文仪器。

首先,郭守敬大胆地改革了圭表。圭表是我国古代发明的一种测量日影的工具,根据日影变化以决定春分、秋分、夏至和冬至等二十四节气。

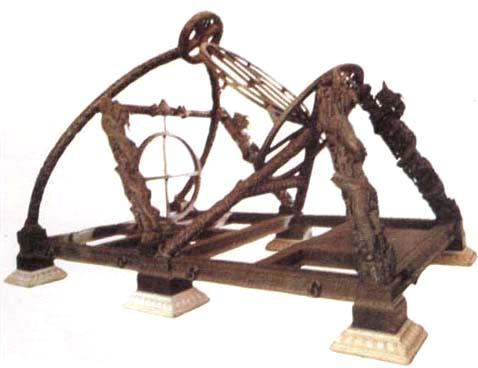

郭守敬又创制了简仪。简仪是一种用来测量日月星座位置的天文仪器,它是郭守敬对西汉落下闳发明的浑仪改造而来的。郭守敬大刀阔斧地把浑仪几个妨碍视线的活动圆环去掉,又拆除原来作为固定支架的圆环,改用柱子托住,这样既简单,又实用,故称简仪。简仪制成于1276年,比欧洲发明同样类型的仪器要早三百多年。

郭守敬不仅是一个天文学家,又是一个水利专家,他在水利方面所做的最大贡献是开凿了从大都到通州的“通惠河”。

有一年,元成宗皇帝召郭守敬到上都,商议开凿铁幡竿河渠的事。郭守敬认为这个地方降雨量大,年年有山洪暴发,要开凿河渠,非得有六、七十步宽不可。但是,执管的官员嫌水利工程费用太大,不接受郭守敬的建议,在施工的时候,将郭守敬提出的宽度缩减了三分之一。结果,第二年大雨一来,山洪凶猛下泻,淹没了许多人、畜、房子,差一点把皇帝的行宫也冲毁。成宗皇帝后悔莫及地说:“郭太史(郭守敬)真是神人,当初实在不该不听他的话呀!”

郭守敬在历法方面也有卓越的成就。他修成《授时历》,计算出一年为365.2425天,这和地球绕太阳的周期只差26秒,与现在世界上公用的阳历相同。

郭守敬一生坚持不懈地从事于科学实践,直到八十六岁高龄还在进行着研究。

郭守敬像

《钦定授时通考》书影

元代漕运示意图

简仪 元

元代观星台和石圭

铜方日晷 元

土晷 元

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。